Qu’est-ce que la DMLA ?

La DMLA ou Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age est une affection d’origine multifactorielle, touchant les sujets de plus de 50 ans. C’est une maladie des yeux qui se caractérise par une atteinte de la région centrale de la rétine appelée : macula.

La macula est une région particulière de la rétine située dans l’axe du regard et permettant la vision précise. La qualité de la macula conditionne le niveau d’acuité visuelle.

Ainsi la DMLA conduit la personne atteinte à une détérioration de la vision centrale qui est requise pour lire, reconnaitre les visages, faire de la couture, etc.

Cependant la rétine périphérique est conservée au cours de la dégénérescence maculaire permettant un maintien de la vision périphérique ou latérale.

On parle alors de malvoyance et non de cécité car même dans des cas avancés, les patients touchés conservent généralement une autonomie convenable et peuvent se déplacer sans aide.

Qui est touché par la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge ?

En France, tout comme à Lyon, la DMLA est la principale cause de malvoyance chez les plus de 50 ans. Toutes formes confondues, la dégénérescence maculaire concerne 8% de la population Française.

La DMLA toucherait une personne sur 4 après 75 ans et 1 personne sur 2 à partir de 80 ans.

Sa fréquence augmente avec l’âge.

Répartition de la population atteinte de DMLA par tranche d’âge :

- 1% de la population âgée de 50 à 55 ans

- 10 à 12% de 55 et 65 ans

- 15 à 20% de 65 à 75 ans

- 25 à 30% de la population âgée de plus de 75 ans.

La DMLA est donc à ce jour considérée comme un axe majeur de la santé publique du fait du vieillissement de la population et de l’augmentation de la durée de vie.

Causes de la Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge

La connaissance et la prise en charge de la DMLA est en pleine évolution, grâce aux progrès récents dans les domaines génétiques, thérapeutiques et diagnostiques comme l’imagerie.

Pathologie multifactorielle, il ne fait maintenant aucun doute que sont associés des facteurs de prédisposition génétique, des facteurs environnementaux et certains états pathologiques dans la genèse de la dégénérescence maculaire.

La maladie résulte donc de la conjonction de plusieurs facteurs de risque.

Le principal d’entre eux est l’âge.

Une prédisposition génétique est avérée, avec la constatation de familles entières atteintes, l’observation d’atteintes chez des jumeaux.

Effectivement, le risque de DMLA est environ 4 fois plus important s’il existe déjà des individus atteints dans la famille.

Le rôle de l’environnement sur la santé visuelle

Le tabagisme est fortement associé à la DMLA : il augmente le risque de survenue de la maladie d’un facteur 3 à 6.

L’obésité double également le risque de DMLA.

L’alimentation semble jouer un grand rôle : des apports riches en acides gras polyinsaturés, notamment en oméga 3 (poissons gras type saumon, thon, maquereau), ainsi qu’en fruits et légumes (riches en zéaxanthine et lutéine) sont bénéfiques. Par ailleurs, des apports en antioxydants (vitamines C, E) et en certains minéraux (zinc, sélénium) permettent de réduire le risque d’évolution d’une forme précoce de MLA vers une forme tardive de DMLA.

Ainsi, une bonne hygiène de vie (abstinence tabagique, alimentation saine et variée, activité physique, poids corporel normal) est recommandée pour prévenir la survenue et l’aggravation d’une DMLA.

D’autres facteurs de risque comme une exposition excessive à certaines longueurs d’onde de la lumière bleue sont discutés. La dégénérescence maculaire est aussi associée à l’hypertention artérielle sans qu’un lien de cause à effet ne soit établi.

Rendez-vous

04 72 83 49 17

Des réponses à vos questions

Les symptômes de la DMLA

On distingue généralement trois symptômes principaux chez le patient qui selon la forme clinique et le stade, induisent des manifestations qui peuvent être plus ou moins discrètes.

Initialement, ces symptômes ne concernent habituellement qu’un œil, nécessitant de fermer le « bon » œil pour être détectés.

L’œil est indolore, il demeure blanc, calme et non-inflammatoire.

- La baisse de vision se manifeste sur un œil ou sur les deux. Dans un premier temps, le patient pense que ses verres correcteurs sont en cause. La baisse de l’acuité visuelle est variable, allant d’une perte de quelques dixièmes à la simple perception lumineuse.

- Le patient peut constater l’apparition d’un scotome central (tache dans le champ visuel). Au cours de la lecture, il rencontre des difficultés pour voir l’intégralité des lettres d’un mot, voire un mot complet, il ne distingue que les mots adjacents.

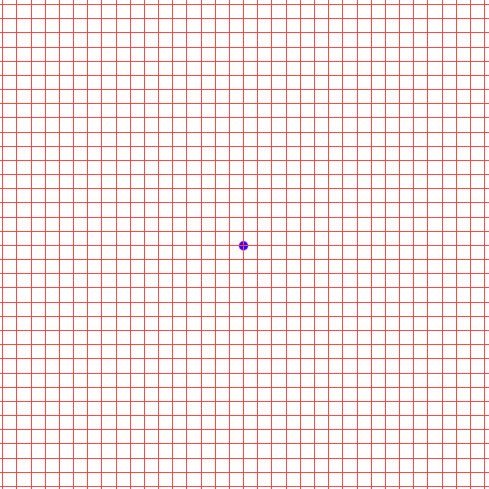

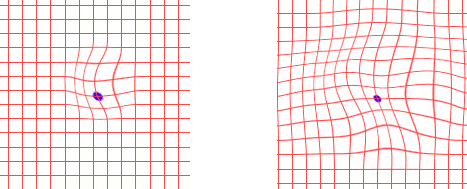

- Les métamorphopsies, qui se caractérisent par une déformation des images sont très courantes. On aura recours à la grille d'Amsler (ci-dessous) afin de détecter une éventuelle anomalie.

Dépister la DMLA : faire le test de la grille d'Amsler

Testez-vous avec la Grille d'Amsler :

Grille d'Amsler normale

Grille d'Amsler anormale

Dépistage et conseils pour prévenir la Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge

Tous les moyens thérapeutiques étant d’autant plus efficaces qu’ils sont mis en œuvre tôt, le dépistage des formes précoces est important ; il pourrait également permettre de prévenir l’évolution vers les formes compliquées, en contrôlant au mieux les facteurs de risque.

S’il est pour le moment impossible d’agir sur l’âge et les facteurs génétiques, certaines mesures hygiéno-diététiques peuvent avoir un intérêt, comme se protéger du soleil, ne pas fumer ou arrêter le plus tôt possible, avoir une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes verts (épinards, brocolis, choux…) et poissons gras (saumon, thon, maquereau…).

Pour certains, le médecin pourra prescrire des compléments alimentaires pour couvrir ou renforcer les besoins, notamment en présence de signes précurseurs de la maladie.

Il est possible de faire un dépistage de la DMLA à Lyon par un simple examen ophtalmologique de 5 à 10 minutes, qui est indolore. Les patients à risque, notamment ceux de plus de 55 ans qui n'ont pas eu d'examen ophtalmologique depuis plus d'un an, les diabétiques sans examen ophtalmologique régulier, et les personnes présentant une forte myopie, sont encouragés à prendre rendez-vous dans les centres partenaires pendant les Journées nationales de la macula.

Les différentes formes de DMLA

Il faut distinguer deux stades aux potentiels évolutifs différents :

- les stades précoces (prédisposition à développer la maladie),

- les stades tardifs (la maladie à proprement parler).

Stade précoce

Maculopathie liée à l’âge

Au stade de début de la maladie, on assiste à l’accumulation dans et autour de la macula de petits dépôts (appelés « drusen »), associés à des taches pigmentées (altérations de l’épithélium pigmentaire) : on parle de maculopathie liée à l’âge. Ces dépôts, déchets du fonctionnement des photorécepteurs, s’accumulent tout au long de la vie : des preuves expérimentales parlent même de signes d’accumulation dans la rétine dès l’âge de 20 ans.

Ces signes sont observés chez 30 % de la population de 70 ans : en France, 1,5 à 2 millions de personnes sont concernées. Cette situation n’évolue pas obligatoirement vers une forme plus sévère.

Ils sont observés au fond d’œil avant l’apparition des signes de la maladie proprement dite, souvent même avant les premiers symptômes.

Stades tardifs

Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age

Les stades tardifs se caractérisent par des complications uni ou bilatérales et affectent environ 300 000 personnes en France. C’est alors que l’on parle de « DMLA » à proprement parler, dont on distingue deux formes, exsudative ou atrophique. Seules ces formes sont responsables de baisses majeures de l’acuité visuelle.

Le Diagnostic de la DMLA par des professionnels à Lyon

Les examens nécessaires dépendent de la forme et du stade de la maladie.

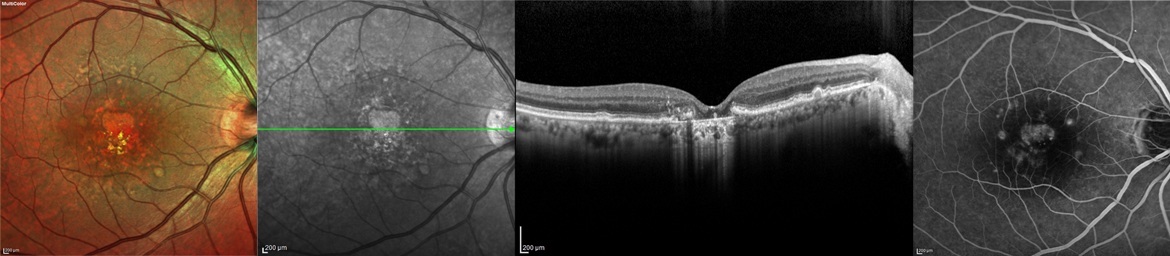

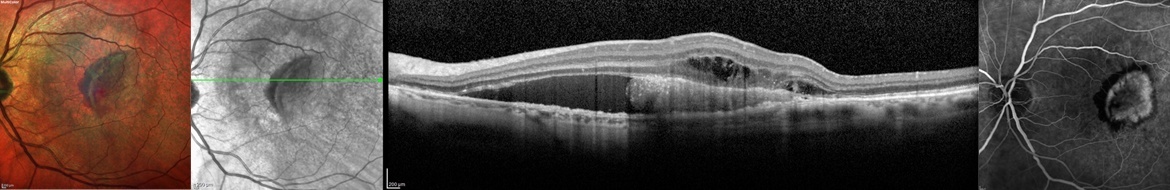

Un fond d’œil réalisé par un médecin ophtalmologiste est le meilleur moyen d’identifier et surveiller le plus tôt possible les lésions annonciatrices de la DMLA ou la maladie elle-même. De simples photographies du fond d’œil peuvent être utiles pour suivre l’évolution.

La tomographie en cohérence optique (« OCT ») est un examen indispensable, que ce soit au moment du diagnostic, ou pendant le suivi. Son principe repose sur la projection d’une source lumineuse, réfléchie par les différentes couches rétiniennes, permettant d’obtenir des images en coupe de la rétine : l’OCT donne donc la 3e dimension aux images obtenus en angiographie.

L’OCT-Angiographie permet actuellement la visualisation du réseau vasculaire rétinien normal et le diagnostic des néovaisseaux choroïdiens de la DMLA humide dans un très grand nombre de cas.

En cas de suspicion de néovaisseaux, une angiographie est parfois nécessaire. Cet examen consiste à photographier la rétine après avoir injecté dans une veine du bras un colorant fluorescent (fluorescéine ou vert d’indocyanine).

DMLA atrophique (ou « sèche »)

La forme dite « atrophique » est la plus fréquente : elle correspond à une disparition (« dégénérescence ») des cellules rétiniennes, responsable d’une baisse de l'acuité visuelle lente et progressive.

Les premiers signes peuvent être une gêne à la lecture ou à l’écriture, ou une baisse progressive de l’acuité visuelle. Cette forme évoluant en général lentement, elle permet aux patients atteints de conserver longtemps une vision relativement satisfaisante, malgré une gêne pour les activités nécessitant une reconnaissance des détails, puis laisse aux patients le temps de s’adapter au handicap car il reste souvent des zones de fixation saines au milieu des zones atteintes.

Des stratégies de rééducation (« basse-vision ») peuvent aider les personnes à utiliser au mieux ces zones de rétine intactes, inefficaces à des stades plus avancés de la maladie.

A ce jour, il n’y a aucun traitement curatif de la DMLA atrophique.

DMLA exsudative, néovasculaire (ou « humide »)

La forme néo-vasculaire, moins fréquente, est pourtant responsable de 90% des cécités dues à la DMLA. Elle correspond à la formation de vaisseaux anormaux (« néo-vaisseaux ») sous la rétine. Ces vaisseaux, fragiles, laissent diffuser du sérum, responsable d’un soulèvement de la rétine, et/ou du sang , entrainant l’apparition d’hémorragies rétiniennes. Les symptômes de la DMLA surviennent souvent plus rapidement, à type de déformations (« métamorphopsies ») et de baisse d’acuité visuelle ou des contrastes. Les premiers signes d’alerte doivent inciter à consulter rapidement un ophtalmologiste, les traitements étant d’autant plus efficaces que le diagnostic est posé tôt.

L’évolution spontanée se fait vers une cicatrice centrale. Seules persistent alors une vision périphérique (permettant l’orientation) et une vision péricentrale avec laquelle certaines performances visuelles sont possible (intérêt de la rééducation).

Le risque de bilatéralisation est de 10% à 1 an et 42 % à 5 ans.

Quel traitement pour stopper la DMLA exsudative ?

La Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge (DMLA) exsudative a subi plusieurs évolutions de traitement depuis les années 2000.

Autrefois, la photocoagulation au laser était le seul traitement possible, utilisé pour détruire les néovaisseaux dans les cas précoces de la maladie. La thérapie photodynamique (PDT) est arrivée en 2000, élargissant les options thérapeutiques pour traiter les néovaisseaux centraux et retarder la perte de vision.

Depuis 2006, les médicaments anti-VEGF ont été introduits pour bloquer la croissance des vaisseaux anormaux. Trois inhibiteurs de VEGF sont actuellement disponibles :bevacizumab, ranibizumab et aflibercept . Ils stabilisent la vision des patients et font même régresser la maladie dans certains cas.

Cependant, ces médicaments ne sont pas efficaces contre les formes cicatrisées ou avancées de la DMLA.

En cas d'évolution vers une forme atrophique de la DMLA, il n'existe pas de traitement spécifique, bien que des suppléments antioxydants puissent ralentir légèrement sa progression. Enfin, des systèmes optiques grossissants et la rééducation visuelle peuvent améliorer la vision.

Des réponses à vos questions sur la DMLA

Quels sont les facteurs de risque modifiables de la DMLA ?

La première cause de la DMLA est liée au vieillissement, cependant, il existe des facteurs de risques que nous pouvons limiter comme le tabagisme, l’obésité et une alimentation déséquilibrée.

La DMLA entraîne-t-elle une perte totale de la vision ?

La DMLA évolue de manière progressive. Aux premiers stades, la vision n’est pas encore affectée, cependant, plus elle progresse, plus les malades ont le sentiment de voir les lignes ondulées ou d’avoir une vision floutée. À un stade avancé, la DMLA entraine la perte totale de la vision centrale.

Comment la DMLA affecte-t-elle la vision quotidienne ?

La maladie est indolore. Cependant, la vision devient de plus en plus trouble et les activités du quotidien comme la lecture ou la reconnaissance de visages peuvent être rapidement impactées.